von Heribert Illig (Zeitensprünge 3/2004)

Zum Auftakt ein fair geführter Dialog

Es gab einmal eine Gruppe von Skeptikern, die sich zusammenschloss, um Aussagen zu prüfen, die ihr zu vage oder zu ungesichert schien. Sie nannten sich GWUP und gaben eine Zeitschrift Skeptiker heraus. Und so bemüht sich die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. um die Scheidung von PSI-Spreu und wissenschaftlichem Weizen. Doch schwups, wie das so geht, wurden aus Skeptikern harte Dogmatiker, und ihr Zentrum für Wissenschaft und kritisches Denken vergaß immer öfters die Selbstkritik. Die Leser erinnern sich, dass auch die These vom erfundenen Mittelalter der Rubrik ‘paranormal’ zugeordnet werden sollte, was allerdings trotz Dieter B. Herrmann und Franz Krojer nicht recht gelingen wollte.

Einem aus der Redaktion wurde das dogmatisch festgelegte Spiel zu dumm; Edgar Wunder stieg aus und gründete die Gesellschaft für Anomalistik e.V. in Heidelberg, dazu die Zeitschrift für Anomalistik. Hierbei sollte von vornherein gewährleistet sein, dass konträre Stimmen zu Wort kommen können – was den GWUP-Skeptikern nicht wichtig schien, denn warum sollte man Scharlatanen auch noch Raum für eine Entgegnung einräumen?

Im aktuellen Heft [Bd. 4 (2004), Nr. 1-3, S. 192-211] stellt Jörg Dendl die Phantomzeitthese für die Anomalistiker auf den Prüfstand. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen – außer vielleicht der Umstand, dass der Astronom Prof. Dieter B. Herrmann in beiden Vereinen im Wissenschaftsrat sitzt. Aber das hatte diesmal keine Auswirkungen, weil Dendl seine gesamte Argumentation auf die Kalenderrechnung beschränkte, genauer gesagt, auf meine Ausführungen in Das erfundene Mittelalter und vier ältere Artikel, also auf den Stand von 1996 (in der mir zur Beantwortung geschickten Fassung hatte Dendl nicht einmal Das erfundene Mittelalter als Quelle aufgeführt). Dendl kam denn auch erneut zu dem obsoleten Schluss, dass Nicäa das Maß der Computistik vorgegeben hätte, weshalb ich irren würde. Nachdem der Kritiker beispielsweise die in der ganzen Alten Welt nachweisbare Fundarmut für die Phantomzeit ignoriert hatte, ja alle über die Kalenderproblematik hinausgehenden Fragen auf zehn Zeilen abgetan hatte, tadelte er mich:

“Es bleibt festzuhalten, dass Illig sich bei der Betrachtung eines allzu kleinen Ausschnitts der Geschichte festhielt. Einfach zu behaupten, das Geschichtswerk Einhards sei gefälscht, und die Pfalzkapelle von Aachen ein nicht-karolingischer Bau, reicht zur Untermauerung einer solch umstürzenden These nicht aus” [Dendl 199].

Diese retardierte Haltung war so enttäuschend, dass Gunnar Heinsohn, zu einem Diskussionsbeitrag aufgefordert, es ablehnte, auf eine ebenso eingeschränkte wie veraltete Sicht bei einer so weit greifenden These zu reagieren. Mir blieb natürlich nichts anders übrig, als den aktuellen Stand unserer Forschungen nachzutragen und die Irrtümer aufzuklären.

Interessant war die Replik von Franz Krojer. Er war jahrelang mein unerbittlichster Kritiker in Fragen der Astronomie (Stichwort ‘Spica”); erst nach den Antworten von Jan Beaufort, Heinsohn und mir [3/2003] auf sein Buch Die Präzision der Präzession schwieg er. Nun also beteiligte er sich neuerlich, wobei ich gar nicht sicher bin, ob uns Dendls Vorabdruck nicht bereits vor dem Jahresende 2003 vorlag. Auf jeden Fall hat Krojer einen dankenswert objektiven Beitrag publiziert. Auch ihm erscheint Dendls Beitrag anachronistisch, die rasche Abqualifikation meiner These als zu kurz greifend.

“Man muss also aus meiner Sicht einige Hürden nehmen, bevor die Phantomzeit-These an Gewicht verliert. Streng – etwa im mathematischen Sinne – widerlegbar ist sie nicht, jedoch gibt es hinreichend viele Argumente aus astronomischer Sicht, die deutlich gegen das ‘erfundene Mittelalter’ sprechen.” [Krojer 205]

Die genannten Beispiele, wie babylonische Keilschrifttafeln, Stern- und Planetenbedeckungen durch den Mond und viele andere astronomische Ortsangaben, sind möglicherweise noch vor unserer dreifachen Replik formuliert worden. Auf jeden Fall ist Krojer mittlerweile das Urkundenfälschen im 10. bis 13. Jh. in seiner “Massenhaftigkeit” zum Problem geworden. Nach Prüfung der Argumente im ‘Bayernbuch’ von Anwander und mir und nach Kontakt mit dem von Faußner aufgespürten “kreativen Fälschungsatelier” kam er zu folgendem Schluss:

“Es besteht somit ein öffentliches Interesse, dass sich Mediävisten gegenüber Laien zur fast unvorstellbaren ‘Massenhaftigkeit’ mittelalterlicher Fälschungen ausführlich und auch populär äußerten. Da sich eigene Positionen oft dann am besten nachvollziehen lassen, wenn sie sich in Auseinandersetzung mit dazu konträren Ansichten entwickeln, würde ich es sehr begrüßen, wenn die neuesten Bücher von Illig und Faußner einer fundierten mediävistischen Kritik unterzogen würden” [ebd.].

Zu ergänzen ist, dass Stefan Taube [268 ff.] in demselben anomalistischen Heft eine Rezension von Krojers Buch veröffentlicht hat. Darin empfielt mir Taube mit Nachdruck dieses Buch zur Lektüre. Deshalb gibt es doppelten Anlass, den Anomalisten mehr Aktualität zu wünschen, ist doch meine Krojer-Rezension elf Monate früher als die von Taube erschienen (die allerdings schon vor Drucklegung ins Internet gestellt worden ist).

Auch Uwe Topper als dritter Diskutant bleibt streng beim Thema und bemängelt, dass Dendl gar nichts für oder gegen den im Titel angesprochenen Karl den Großen vorbringe, sondern sich fast ausschließlich auf die Kalenderreform des Jahres 1582 und das Konzil von Nicäa beziehe. Er gibt hierzu interessante Erläuterungen, gerade auch zu den Jahreszahlen in spanischer ERA-Rechnung und Inkarnationszählung, bei denen nach seiner Auffassung Jahrespakete verwendet wurden,

“die einen mystischen (zuweilen ‘kabbalistischen’) Sinn erfüllen. Ein solches Paket bilden die 297 Jahre, die als ‘Phantomzeitraum’ von Heribert Illig erkannt wurden” [Topper 208].

Er bekräftigt daraufhin noch einmal den eigenen Grundgedanken und den von Kammeier:

“Es handelt sich demnach um Spiegelfechterei innerhalb des autobiographischen Romans, den sich die Kirche in der Renaissance schuf. Dabei ist der Gedanke noch einmal hervorzuheben, dass mit der Neufestlegung des Frühlingsbeginns (21. März) in bezug auf einen ‘historisch’ verankerten Zeitpunkt (Nicäa), der von der Kirche postulierte Zeitabstand [von ein oder mehreren ‘Paketen’ à 297 Jahren; H.I.] abgesichert wurde” [Topper 210].

Während Krojer von den Mediävisten verlangt, dass sie endlich zur Fälscherei des Mittelalters wirklich Stellung nehmen (was Johannes Fried, siehe unten, versucht hat) sieht Topper “vor allem archäologische” Forschungsergebnisse vonnöten, dazu wirklich naturwissenschaftliche Datierungsmethoden, die es bislang nicht gibt. Selbstverständlich braucht es all diese Anstrengungen, um hier voranzukommen. Doch bleibt uns die nüchterne Erkenntnis: Nachdem es bei den Mediävisten noch kein Problembewusstsein gibt, suchen sie nicht nach Lösungen, sondern stecken den Kopf in den Sand.

Linz wie die Wikinger ohne Phantomzeit

Martin Ebner sah den direkten Weg von der Bonner Wikingerausstellung zur Phantomzeitthese, allzu erbärmlich erschien ihm der ‘Beweis’ für die Wikingerheimsuchungen auf heute deutschem Gebiet und die offizielle Begründung für sein Fehlen: “Sie kamen, um zu nehmen und nicht, um zu geben.” Dass Dorestad bei Utrecht überfallen wurde, erstaunt keinen Kenner.

“’Erstaunlich hingegen ist, dass die Angreifer fast jedes Jahr wiederkamen. Allein zwischen 834 und 837 wurde Dorestad viermal zerstört und viermal erholte sich die Stadt innerhalb kurzer Zeit (während des Winters) und war so weit wieder hergestellt, dass sie für die Wikinger erneut eine lohnende Beute darstellte.’ Erstaunlich ist vor allem, dass man so etwas in einem Katalog schreiben kann, ohne daran etwas faul zu finden. Zumindest verwundert, dass nichts über etwaige Brandschichten in Dorestad, einer der größten archäologischen Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts, zu erfahren ist. […]

Der einzige unzweideutige Beleg für Wikinger im Rheinland sind und bleiben also die Chroniken des Mittelalters, die über blutrünstige Banditen aus dem Norden jammern. Kein frommer Museumsbesucher wird an der Glaubwürdigkeit ihrer Verfasser zweifeln: Kleriker, die stolz sind auf den Besitz der ‘Sandale Christi’ (im Kloster Prüm) und zuweilen auch von feuerspeienden Drachen berichten. Aber ob man mit solchen Zeugen vor Gericht durchkäme?

Die Bonner Ausstellung und ihr Katalog sind außerordentlich interessant und witzig. Jedenfalls, wenn man ein gesundes Misstrauen mitbringt und dazu die Wikinger-Kapitel in den Büchern von Heribert Illig liest” [Ebner].

Da fällt die Überleitung zu einer Festschrift leicht, hat doch Jubilar Fritz Mayrhofer Theorien korrigiert, denen zu Folge es eine Wik-Bezeichnung der Stadt Linz gegeben hätte (Altenwik – Altengwik – Bivium). So berichtet uns der Archäologe und Museumsleiter Willibald Katzinger in seinem Festschriftbeitrag. Der musste 1998/99 den Gedanken an eine Ausstellung Vom Ursprung der Städte im Frühmittelalter aufgeben:

“Eine solche hat sich aufgrund des absoluten Mangels an originalen Schauobjekten als nicht durchführbar erwiesen. Im Nachhinein betrachtet ist der Plan zur Ausstellung sogar als reichlich naiv zu betrachten, war doch die Fundleere zur fraglichen Epoche schon vorher bekannt” [Katzinger 328].

Er referiert im Weiteren vielfache Schwächen der Überlieferung – zu Handel, möglichst langer Geschichte, Heiligenlegenden, Urkunden(-büchern), Biographien – und zeigt, wie erfindungsreich die Kommentatoren Urkundenschwächen entschärfen, obwohl noch in Unkenntnis von Frieds Memorik (s. S. 625). Es geht dabei um die älteste Nennung von Linz im Jahre 799, erhalten in einer Abschrift aus dem 9. Jh. Da aus einer ‘Korrektur’ die nächste zwingend hervorgeht, zogen die ‘Entschlüsseler’ Vergleiche mit einer kirchlichen Neustrukturierung der neu erworbenen Avarica und folgerten,

“dass es bei der St. Pöltner ‘Synode’ von 799 um ähnliche Probleme gegangen sein muss und dass dabei ähnlich wie für die neu gewonnen[en] Gebiete Salzburgs in Pannonien von Bischof Waltrich ein Chorbischof eingesetzt worden wäre, aber eben nördlich der Alpen.

Abgesehen davon, dass für 799 keine Synode nachgewiesen ist, dass – wenn denn eine stattgefunden hätte – ob in St. Pölten oder anderswo, von einer Neuordnung der Avarica nirgends die Rede ist, auch in anderen Quellen kennen wir keinen Chorbischof und wissen auch nicht, für welches Gebiet er zuständig gewesen sein sollte. Doch damit noch nicht genug! […]

Von einer auf Anregung Ernst Klebels von einem Historiker des 20. Jahrhunderts hinzugefügten Ergänzung synodus ibi schließt ein zweiter, den ersten überbietend, sogar auf ein Königsbotengericht, welches offensichtlich nicht von Königsboten, sondern – die Institution der Königsboten ad absurdum führend – vom Präfekten Bayerns selbst abgehalten wurde, dem damit eine königgleiche Stellung eingeräumt wird, die wiederum ganz und gar nicht in das politische Konzept König Karls d. Großen passte, sonst hätte er nach dem Sturz Tassilos III. in Bayern ja wieder einen Herzog einsetzen können. Überflüssig zu erwähnen, dass von alldem nichts in der Urkunde steht!” [ebd., 332]

Von den drei weiteren Nennungen von Linz im 9. Jh. ist die von 823 eine Fälschung aus dem 13. Jh., die von 821 gilt als unverdächtig, die von ca. 850 blieb unbeanstandet. Dazu kommt die Linzer Martinskirche, deren Form, Zweck und Alter jedoch von den Archäologen bislang nicht aufgeklärt werden konnte; ihre frühe Datierung bezieht sie von ihren Flechtwerksteinen.

“Mehr wissen wir zur Frühgeschichte von Linz im 8. und 9. Jahrhundert nicht, wenn wir von der Maut zu Tabersheim absehen und auf Rückschlüsse aus der Raffelstetter Zollordnung verzichten” [ebd., 337].

Katzinger stellt als Erklärungsmöglichkeit die Frühmittelaltererfindung vor und resümiert:

“Vielleicht käme man mit der Phantomzeitthese auch den Menschen von Linz-Zizlau näher auf die Spur, die aus der Sicht der Archäologie um 700 spurlos verschwunden sind und urkundlich erst im 12. Jahrhundert wieder auftauchen” [ebd., 340].

Es geht hier weder um die zwingende Richtigkeit unserer bislang angestellten Überlegungen, noch um das Aufplustern von scheinbar kleinen Unstimmigkeiten innerhalb der Diplomatik wie der Mediävistik ingesamt oder auch um das Kleinreden von rätselhaften Unstimmigkeiten im Gebälk des Theoriegebäudes, sondern um die stete Suche nach besserem Verständnis. Deshalb schreibt Katzinger im letzten Absatz seiner Arbeit:

“Selbstverständlich lassen sich auch alle übrigen zuletzt gebrachten Überlegungen aus den vorhandenen Quellen und Überresten nicht beweisen. Das liegt auch gar nicht in der Absicht des vorliegenden Beitrages. Vielmehr sollte nur gezeigt werden, dass alles auch ganz anders gewesen sein könnte und dass die Frühmittelalterforschung gut beraten wäre, wenn sie für dieses ‘Andere’ offen bliebe” [ebd. 340].

Siebigs’ Buch zum Aachener Dom

Hans-Karl Siebigs (2004): Der Zentralbau des Domes zu Aachen – Unerforschtes und Ungewisses; Worms [abgekürzt mit = S.]

Siebigs war von 1983 bis 1998 Dombaumeister zu Aachen und kennt wie kein anderer Lebender den Bau von innen und außen. Insofern ist es höchst verdienstvoll, dass er versucht hat, Licht in die vielen Ungereimtheiten zu bringen, die diesen Bau umranken. Insbesonders beunruhigt hat ihn, dass im Lauf seiner Tätigkeit der Umfang der bauhistorischen und bautechnischen Rätsel eher größer als kleiner wurde [S. 7].

“Hier sollen vormehmlich einige technische Probleme angesprochen werden, wobei zwischen Lebende und geschichtlicher Realität, zwischen Spekulation und Nachweisbarem unterschieden werden soll. Manches wird für immer ungeklärt bleiben müssen, weil die archäologischen Beweise zerstört wurden oder keine entsprechenden Dokumente gefunden wurden. Man wird sich damit abfinden müssen” [S. 8].

Nicht damit abfinden sollte man sich damit, dass so viele Forschungen des 20. Jhs. nicht oder nur ganz ungenügend dokumentiert bzw. nicht ausgewertet worden sind und dass wissenschaftliche Schlusfolgerungen weitgehend unterblieben [S. Umschlag]. Bei einer so wissenschaftsfernen Verhaltensweise kann dieser Bau nicht entschleiert werden. Es ist auch nicht ermutigend, dass trotz eines exorbitanten Schrifttums – Siebigs listet an die 1.000 Titel auf – so wenig Konzises bekannt ist. Der einstige Dombaumeister musste in der Flut schier ertrinken; sein Verlag hat derweil nicht bemerkt, dass der Buchtitel nur den karolingischen Zentralbau anspricht, während der Text zur Hälfte die baugeschichtliche Entwicklung nach der Zeit Karls des Großen behandelt. Ein Register fehlt leider; dem steht die reiche Fülle der über 200 Abbildungen und Pläne gegenüber.

Ausgeklammert werden von mir die Passagen zur vorkarolingische Zeit, auf die Siebigs bis zurück in vorrömische Zeit eingeht. Wie im letzten Bulletin ausgeführt, obliegt es zunächst den Spezialisten, Argumente für oder gegen Volker Hoffmanns These zu finden, nach der es sich hier um einen Bau des frühen 6. Jhs. handelt. Wir warten ab, ob sie in absehbarer Zeit zu einer Meinung finden.

Hoffmanns These konnte Siebigs nicht kennen, wohl aber die These, dass es sich hier um einen deutlich jüngeren Bau handelt. Sie muss ihm so abwegig vorgekommen sein, dass er sie nicht einmal ansatzweise richtig wiedergeben kann – und das auch nur in der 751. und damit fünftletzten Fußnote:

“Die zweifelsohne vorhandene Ähnlichkeit zwischen Aachen und Ravenna scheint dazu verführt zu haben, dass man an dem um 800 unbedeutenden Platz Aachen ein originales Kunstwerk, einen Urbau, wie man zu sagen pflegt, nicht wahr haben wollte und diesen deshalb kurzerhand als eine Art Plagiat einstufte. Es ist eigenartig, dass man im Gegensatz zu Aachen nie die Frage nach den Vorbildern des Kölner Doms oder von St. Gereon in Köln gefragt hat. Auf der gleichen Linie liegen die Argumente derer, die Karl den Großen als Erfinder [sic] der Historiker bezeichnen und den Aachener Bau als Werk des hohen Mittelalters, wobei sie sich inkonsequenterweise der Ansicht von G. Carnevale anschließen, wonach das ‘echte’ Aachen in den italienischen Marken lag und das deutsche Aachen erst von Barbarossa gegründet worden sei” [S. 212].

Abgesehen von dem luziden Verschreiber, der den großen Karl auch noch zum Erfinder der Historiker macht und abgesehen von dem Fehlurteil, man habe nie nach den französischen Vorbildern des gotischen Kölner Doms gesucht oder nie die Ähnlichkeit des frühromanischen Dombaus VIII mit dem Klosterplan St. Gallen gesehen – was führt zu einem solchen Missverständnis, zu dieser Vermengung von Carnevales Gedanken mit den meinen?

Giovanni Carnevale [1996] sieht um 800 das Zentrum des Reiches nahe Macerata in den Marken – lediglich belegt durch zwei romanische Kirchen des 11. Jhs., die er auf 800 veraltet –, so dass es unter Barbarossa einer tatsächlichen translatio imperii bedurft hätte, um nach Aachen und zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zu finden. Der Gedanke einer Epochenkürzung war weder Carnevale noch Siebigs zugänglich, ein Bautermin für Aachen um 1100 [S. 192, Fn. 231] und damit deutlich vor Barbarossa einfach unvorstellbar. Ohne Skrupel schließt sich jedoch Siebigs der Meinung Carnevales an, dass nahe Macerata zwei romanische Kirchen karolingisiert werden müssten: San Claudio al Chienti und S. Vittore alle Chiuse [S. 180 f.] – doch diese willkürliche Veralterung ist nicht durchhaltbar. Und ich habe mich dagegen verwahrt, das ‘echte’ Aachen der Zeit um 800 in den Marken zu suchen [Illig 1996b, 304]. Wieso bräuchte es während der Phantomzeit eine Alternative zu Aachen?

Immerhin bringt Siebigs zwei Korrekturen [S. 193, Fn. 258] zum Erfundenen Mittelalter. Dort [256] wird eine Äußerung von Kreusch fälschlich Huyskens zugeschrieben, und die Verbindung von Eisenankern mit Splinten betrifft nicht das Oktogon, sondern die Chorpfeiler. Mein Hinweis, die Kuppel bestehe aus schwerem Haustein, wird als “unsinnig” und als meine “Erfindung” gebrandmarkt, weil man für Gewölbekonstruktionen leichte Materialien benutze [S. 192, Fn. 231]. So ist es, und deshalb sind Hausteine im Vergleich mit Tonamphoren, wie sie Siebigs auf derselben Seite anspricht, tatsächlich schwer. Meine angebliche “Erfindung” geht auf A. Haupt zurück, der in wilhelminischer Zeit die Kuppel ohne Mosaiken sah und davon sprach, dass die Kuppel nicht unbedingt ganz aus Oolith, sondern zum größeren Teil wohl aus Tuffquadern errichtet worden sei [vgl. Illig 1996b, 28].

Schon Baurat Cremer sprach 1870 eindeutig davon, dass an der Unterseite vermauerte Steine zu sehen waren [S. 54]. Aber die Kuppel darf offenbar trotz dieser Beobachtungen seit einigen Jahren nicht mehr aus Stein gewölbt sein. Weil die Oberseite nach einem alten Photo aus Opus caementitium bestehen könnte, bietet Siebigs verschiedene Varianten an: Es

“bleibt natürlich die Frage, ob die Kalksintersteine an der Unterseite nicht eine Art ‘verlorener Schalung’ bildeten, über der dann eine dicke Schicht opus caementitium lag, die bis in die Zwickel hineinging. F. Kreusch hat angenommen, dass das Kuppelgewölbe von der Höhe des schmalen Gesimsbandes an aufwärts aus Kalksintersteinen bestand, wie auch das Mauerwerk des Tambours. Er folgerte, dass sich der Mörtel mit diesen Steinen so gut verbindet (‘verkrallt’), dass das Mauerwerk ‘Monolith-Charakter’ annimmt Damit wäre eine ähnliche Wirkung erzielt worden, wie beim opus caementitium” [S. 54]

“Man kann nur vermuten, dass Kalksintersteine verwendet wurden, vielleicht kombiniert mit opus caementitium” [S. 192, Fn. 233].

“Schließlich müsste geklärt werden, ob die Kuppel in ihrer gesamten Dicke aus Kalksinter oder aus anderen Materialien besteht” [S. 192, Fn. 235].

Es ist daran zu erinnern, dass auch Sven Schütte nichts mehr von einer steingewölbten Kuppel wissen wollte [vgl. Illig 2004a, 90]. Leider verdrängen beide Kenner den Umstand, dass es seit zwei Jahren eine Röntgenuntersuchung gibt, die nicht nur eindeutig Steine zeigt, sondern sogar Störungen in ihrem Gefüge aufdeckt [Patitz/Illich 2002; vgl. Illig 2003, 398]. Wenn gleichwohl Opus caementitium erhofft und ersehnt wird, dann geschieht das vielleicht aus Angst vor meiner Argumentation. (Und was kann Illich als einer der beiden Radarspezialisten dafür, dass er sich so schreibt, wie man Illig in Aachen spricht?). Dazu passte, dass Siebigs in Bezug auf dendrochronologische Datierung auf dem Stand von 1997 verharrt und den jüngeren Befund der Undatierbarkeit des hölzernen Rinagankerrestes ignoriert [vgl. Illig 2000, 479 f.]. Mittlerweile ist daraus für die Karlsverweser eine unangenehme Zwickmühle geworden, denn Opus caementitium verwiese natürlich nicht auf die Karolinger, sondern vielmehr in römische Zeiten, womit der Bau über Volker Herrmann bis 510 oder sogar noch weiter zurück veraltet werden müsste. Siebigs [192, Fn. 231] gibt gewissermaßen – ein Euphemismus bei so wenig einschlägigem Text – eine abschließende Einschätzung:

“Wenn Illig weiter behauptet […], dass die Aachener Kuppel wegen der Gewölbe im Dom zu Speyer in die Zeit nach 1080 zu datieren sei, liegt dafür kein technischer Grund vor.”

Der einstige Dombaumeister hätte es wirklich besser wissen können, zumal er den ‘Vorläuferbau’ S. Vitale in Ravenna nicht gelten lässt (s.u.). Aber wir wollen nicht nur nörgeln, sondern eine Korrektur in eigener Sache bringen. Im letzten Heft [Niemitz/Illig 273] war davon die Rede, der Schlussstein des Oktogongewölbes sei gegossen worden. Tatsächlich hat Volker Hoffmann das kleine Kuppelgewölbe eines Treppenturms im Westbau gemeint.

Seltsam ist weiterhin, dass Siebigs als Auffinder eines kleinen, gewölbten Raumes im Untergrund des 16-Ecks gefeiert wurde [vgl. Illig 2004b, 258], als sein Buch in Aachen vorgestellt worden ist. Als unter Siebigs Leitung dieser Hohlraum inspiziert wurde, fand sich eine alte Flasche mit einem Zettel,

“der angab, dass der bis dahin angeblich nicht bekannte Hohlraum von den Herren L. Hugot und Sauer entdeckt worden sei. Diese hätten den Dombaumeister F. Kreusch und den Custos Prälat Stephany darüber informiert und dann die Öffnung wieder vermauern lassen” [S. 98].

Genug der Kritik. Denn Siebigs zeigt auf vielfältige Weise das “Unerforschte und Ungewisse”, wie es der Untertitel benennt. So bezieht er Stellung gegen das “Vorbild” in Ravenna:

“Außer der allgemeinen Zentralform hat S. Vitale gar keine Ähnlichkeit mit Aachen […] Und vor allem ist das Gewölbesystem ein völlig anderes” [S. 39].

Interessant ist seine Bewertung der eisernen Ringanker, denen zwei Kapitel gewidmet sind.

“1. Oktogon. Zustand der Ringverankerung nicht bekannt. Funktionsfähigkeit fraglich.

2. 16-Eck, Zustand der Ringverankerung teilweise bekannt, nicht mehr funktionsfähig.

3. Chorhalle. Neue Ringverankerung funktionsfähig, aber kein Anschluss an Oktogon.

4. Westbau. Verankerungen nicht bekannt” [S. 178].

Ohne Augenschein hatte ich gemutmaßt, dass diese Armierung im Grunde gar nicht zwingend nötig war, sondern nur der Vorsicht gedient habe [Illig 1996b, 256]. Nachdem die Verankerung des 16-Ecks sowohl über der Wolfstür als auch beim Übergang zum gotischen Hochchor beseitigt worden ist und die Kuppel keinen Schub auf die Schräggewölbe der Empore leitet, wird es immer rätselhafter, wie dieser Bau die Jahrhunderte überdauert.

Interessant ist der Hinweis auf das Grab Ottos III., das 1002 noch nicht in diesen Bau eingetieft werden konnte, so meine Datierung Bestand hat.

“Nirgends wird begründet, warum das Grab Ottos [III.], das angeblich vorher am Ostrand des karolingischen Chörchens gelegen haben soll, in die Mitte der Chorhalle verlegt wurde. Aber nicht nur der Grund für die Translation ist mysteriös, sondern auch das, was über dessen späteren Verbleib geschrieben wurde” [S. 142].

Zur Bestattung des großen Karls hat Siebigs seine eigene, nicht überaus respektvolle Meinung:

“Erst Barbarossa hatte die Gebeine Karls angeblich wiedergefunden und sie in einen Schrein gelegt” [S. 199].

“Wir wissen also nicht, woher der Sarkophag kam, wann er nach Aachen kam und ob bzw. wann Karl in ihm gelegen hat. Als sicher gilt, dass Barbarossa 1165 die Gebeine Karls, oder was man damals dafür hielt, aus dem Proserpinasarkophag erheben ließ” [S. 87].

Wir wollen mit einer Einschätzung durch Siebigs überleiten zu Schütte.

“Wir kennen nicht die Motive, die Karl zu diesem Bau veranlassten. Wir wissen nichts Sicheres über die Entwurfsverfasser und Ausführenden. Wir wissen nur wenig über die ursprüngliche Innenausstattung und gar nichts über die äußere Gestaltung. Es ist müßig danach zu forschen, weshalb Karl seinen Bau in so abseitiger Lage an einer sumpfigen Stelle in den unerschlossenen Ausläufern des Eifel-Ardennengebirges errichten ließ. Die Quellen schweigen darüber. Spätere Erklärungen hierzu sind ausnahmslos spekulativ” [S. 180].

Schütte als Karlsretter im erdbebenbedrohten Aachen

Einmal mehr hat sich Sven Schütte zu Wort gemeldet. Im Westdeutschen Rundfunk [i.W. Stellpflug] ging es am 2. 8. um ein zunächst Kölner Problem, nämlich um das unterm Rathaus ausgegrabene Praetorium, einen riesigen Bau, der sich etwa 180 m am Rhein hinzog und vom Ufer weg rund 200 m erstreckte. Die Archäologen haben ab +40 vier Bauphasen festgestellt, vermuten aber eine noch ältere. Diesen Bau dürften später auch die Franken benutzt haben, was bislang noch durch nichts bewiesen ist. Für Schütte ist allerdings gesichert, dass in diesem Gebäude unter den merowingischen Königen und fränkischen Hofverwaltern Macht ausgeübt worden ist. Warum aber zog dann Karl der Große gegen 790 nach Aachen in die finsterste Provinz?

Zunächst stellte Schütte klar, dass Köln gegen jede publizierte archäologische Evidenz Völkerwanderung und Frankenzeit gut überstanden habe. Köln sei keine anarchische Siedlung mit Kappesfeldern im Stadtgebiet geworden, wie man noch vor zehn Jahren lesen konnte:

“Dieses Bild hat sich inzwischen durch die Archäologie gründlich gewandelt, wir wissen, dass Köln eine durchaus städtische Kontinuität hat, die Stadtmauer ist nicht als Steinbruch verwendet worden, es ist offensichtlich so, dass das städtische Leben zwar sich reduziert, aber es gibt die Stadt noch vollständig und funktionsfähig, wenn auch vielleicht nicht mehr mit ihren Institutionen” [Stellpflug].

Wenn es denn so gewesen wäre, bräuchte Karls Abzug einen triftigen Grund. Dem glaubt man jetzt im Praetorium auf die Spur gekommen zu sein. Die dort schon länger festgestellten Setzungsschäden sieht man nun als Erschütterungsschäden durch ein Erdbeben. Das diagnostizierte mit Klaus Günther Hinzen der Leiter der Erdbebenstation Bensberg. Er legte das Epizentrum 20 km westlich von Köln im Erftsprungsystem fest. Und weil im historischen Erdbebenkatalog für Deutschland und angrenzende Gebiete

“um die Zeit 800 herum oder gerade für die Jahre nach 800 eine auffällige Häufung von Beben im Katalog vorhanden ist, bei dem auch immer wieder das Rheinland und insbesondere Aachen erwähnt wird” [ebd.],

schließt Sven Schütte messerscharf, dass Karl wegen eines Bebens, das das Praetorium beschädigte, in eine sumpfige Stelle des besonders erdbebenbedrohten Aachen ausgewichen sei. Aus der Wolke seiner Mutmaßungen lässt sich allein als gesichert festhalten, dass der Aachener Zentralbau auf einem starken Fundament von 5 Metern Tiefe steht. Schütte schwächt jedoch sein eigenes Argument, indem er auf die Fundamente des Kölner Doms verweist.

Der dortige Bau VII kam noch ohne tiefgreifende Fundamentierung aus; Bau VIII bekam dann ein solides, bis sechs Meter hinabreichendes Fundament, wobei die Hanglage zu berücksichtigen ist. Ihn wollte man früher als Bau von Bischof Hildebold († 818) sehen; seitdem wird diskutiert, ob er dem späten 9. oder dem 10. Jh. angehört. Auf jeden Fall wird Erzbischof Bruno (953–965) der Bau von zwei Seitenschiffen zugeschrieben [Wolff 186 f.]. Doch ab dieser Zeit bekamen immer mehr Kirchen immer tiefere Fundamente. Von der gotischen Kathedrale zu Amiens (begonnen 1218) ist bekannt, dass zunächst 16 Schichten zu je 0,40 m übereinander gelegt wurden: aus Ziegelerde, Beton und 14 aus Kreidestein. Darüber kam eine weitere Steinschicht, dann drei Schichten Sandstein, also ein Fundament von deutlich über 7 m Tiefe [Cali 263] – ohne dass die einstige Picardie besonders erdbebengefährdet wäre. Aachens solides Fundament ist also ab Mitte des 10. Jhs. mit der Architekturgeschichte zu vereinbaren; die von Schütte beschworene Ähnlichkeit mit Römerbauten ist dank der Phantomzeit sogar plausibler geworden.

Memorik: Wie Fried Freud verdrängte

Fried, Johannes (2004): Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik; München, 509 S. [= F.]

Nun liegt die neue Grundlage für alle historische Arbeit vor. Der fleißige Fried hat ein voluminöses Buch über die Grundzüge einer historischen Memorik verfasst, das der Zunft einen Paradigmenwechsel abverlangt. Dieses Postulat könnte übersehen werden, weil Fried über Hunderte von Seiten immer neue Beispiele vorbringt, warum es keine objektiv wahren Schriftstücke gibt, sondern immer nur solche, bei deren Verfassung ein Gehirn zwischen Wahrnehmung und Niederschrift eingeschaltet war. Doch steht die Quintessenz schon im ersten Teil [F. 48; Hvhg. H.I.]:

“Historische Forschung muß, soweit sie auf erzählende Quellen angewiesen ist, vordringlich Gedächtniskritik betreiben. Das neue Fundament, auf dem künftiges Forschen aufruhen muß, heißt erinnerungskritische Skepsis und verlangt eine ‘Memorik’, die ihr gerecht wird: Alles, was sich bloß der Erinnerung verdankt, hat prinzipiell als falsch zu gelten.”

Das ist für einen Mediävisten eine überaus dramatische Kehrtwendung. (Dass diese Wendung allemal 100 Jahre zu spät kommt, wird uns unten noch beschäftigen.) Frieds beispielgebende vier Fälle [F. 22-46] machen das ganz klar. Da geht es um Nixons Lügen in der Watergate-Affäre, also um den politischen Bereich. Da geht es um die Unfähigkeit, ein für das 20. Jh. wesentliches Gespräch zwischen Niels Bohr und Werner Heisenberg zu rekonstruieren, also vordergründig um Naturwissenschaften. Da erinnert sich der Philosoph Karl Löwith nicht mehr richtig daran, wann er Max Weber reden hörte. Und da kann Philipp zu Eulenburg als Legationssekretär der Preußischen Gesandtschaft in München keinen zutreffenden Bericht über den Tod König Ludwigs II. nach Berlin schicken. Ergo: In allen Bereichen kämpft die Aufklärung seit langem gegen die selbstverschuldete wie auch um fremdverschuldete Unmündigkeit – in diesem Fall gegen das verformende Gedächtnis von uns selbst wie von anderen. In vielen Bereichen sind Frieds Beobachtungen bekannt; nun werden sie auch den Historikern nahe gebracht.

Insofern können wir uns direkt den im Untertitel angekündigten Grundzügen einer historischen Memorik zuwenden, die allerdings erst auf S. 358 beginnen und keine 40 Seiten umfassen. Ihr Rahmen:

“Die Geschichtswissenschaft ist eine Erfahrungswissenschaft, und die erste Erfahrung, der sie sich zuwenden muß, obgleich sie es bislang zumeist unterließ, ist die Schöpfermacht der die ursprünglichen Wahrnehmungen deformierenden, jegliche Erfahrung transformierenden, individuelles und kollektives Wissen konstituierenden Erinnerungen, die das Vergessen mit einschließen” [F. 360].

“Jede ‘Konzentration’ bedingt zugleich Exklusion und Vergessen” [F. 366].

Nun kommt die uns zentral betreffende Aussage von Fried, die tatsächlich so etwas wie eine kopernikanische Wende für die Historik bedeuten muss.

“Erinnerungskritik mündet somit zunächst in Quellenkritik. Ebensowenig wie diese läßt jene Quellen verschwinden, auch wenn sie Korrekturen am verbreiteten Handbuchwissen nötig macht. Sie prüft erinnerungskritisch den Quellenwert und die Tragweite der Aussagen. Gedächtniszeugnisse, mithin die meisten erzählenden Quellen, sind also in Hinblick auf ihre faktizistischen Aussagen grundsätzlich mit Skepsis, nicht mit vorauseilendem Vertrauen zu benutzen; denn jedes ist in jedem Fall, wenn auch in unbekanntem Umfang und mit nicht verifizierten Aussagen, als sachlich falsch zu betrachten, obgleich es auch Zutreffendes tradiert. Ein Erinnerungszeugnis beweist somit nichts, sondern verlangt nach dem Beweis (nicht der bloßen Annahme) der Glaubwürdigkeit jeder einzelnen seiner Faktenbehauptungen. Es wird erst dann interpretationsfähig, wenn das Verhältnis der angesprochenen Fakten und deren Modulation abgeklärt ist. / Wer Erinnerungszeugnisse heranzieht, dem obliegt die Beweislast, zu klären, was in positivistischem Sinne jeweils zutrifft, nicht umgekehrt: Nicht der Skeptiker muß nachweisen, was nicht zutrifft. Wenn eine derartige Beweisführung nicht gelingt, bleibt jede Sachaussage, die sich auf das fragliche Erinnerungszeugnis stützt, in hohem Maße hypothetisch und anfechtbar. Diese Forderung bedeutet eine Umverteilung der bisherigen Beweislast im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der historischen Quellen. Alles kann falsch sein; so muß prinzipiell alles als falsch betrachtet werden” [F. 368 f.; J. Frieds kursive Hvhg. hier und im Folgenden fettkursiv] .

“Wissenschaftliche Texte des Mittelalters bieten, von ihren erzählenden Passagen abgesehen, gewöhnlich korrekte Informationen zur Wissenschaftsgeschichte, aber auch nicht zu mehr. Selbst der gelehrteste Autor erinnert grundsätzlich nicht besser als andere Menschen. Kaum vom Gedächtnisproblem tangiert sind normative Quellen, sofern sie keine erinnerte Wirklichkeit referieren. Entsprechend wenig verraten sie, vielleicht von gewissen Intentionen abgesehen, über diese Wirklichkeit. ‘Akten’, Steuerverzeichnisse und andere serielle Quellen dürften – erinnerungskritisch betrachtet – in der Regel zuverlässige Daten überliefern; doch können hier andere Fehlerquellen einfließen” [F. 371].

Nach diesem Thesenanschlag fügt Johannes Fried eine Reihe erster methodische Postulate an, die der Rezensent für gut hält und deshalb zitiert:

“Zuallererst gilt es, entgegen dem bisherigen Trend in der Forschung, den Sachverhalt des irrenden, unwillkürlich Fehler produzierenden Gedächtnisses in seiner Relevanz für die Geschichtswissenschaft anzuerkennen, dessen erstaunlich hohe Fehlerquote hinzunehmen und in ihrer Bedeutung für das Zustandekommen der historischen Quellen, für deren Aussage und Kritik sowie den Diskurs, in den sie eingebunden waren, zu erfassen, um so eine Neubestimmung ihres Quellenwertes in die Wege zu leiten” [F. 373].

“Berichtszeit und Geschehenszeit sind peinlich auseinanderzuhalten” [F. 374].

“Die zeitliche Schichtung der verfügbaren Quellen ist streng zu beachten; sie bewahrt die Spuren der Transformation” [F. 374].

“Erinnerungszeugnisse fordern somit eine systematische Suche nach Spuren nie ausbleibender Gedächtnisverformung” [F. 375].

“Der Bildungshorizont eines Autors ist angemessen zu berücksichtigen” [F. 375].

“Die Kooperation mit den Neurowissenschaften erscheint unvermeidlich, da diese Disziplinen nicht zuletzt derartige Verformungen systematisch untersuchen und neuronal begründen” [F. 376].

“Zurückhaltung empfiehlt sich auf jeden Fall gegenüber der Annahme langlebiger mündlicher Traditionen” [F. 376].

“Individuelles und kollektives Gedächtnis, natürliches, mediengestütztes, kommunikatives und kulturelles Gedächtnis sind auseinanderzuhalten. Wer immer es mit Formen des kollektiven Gedächtnisses zu tun hat, muß mit Aushandlungsprozessen zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen und deren Ergebnissen rechnen, auch mit der Wirksamkeit eines autoritativen Gedächtnisses oder mit Synthesen von allen” [F. 379].

“Die zeitliche Abfolge des Geschehens erscheint, wo keine schriftgestützte Erinnerung vorliegt, immer wieder gestört und durcheinandergebracht. Temporale Inversionen sind an der Tagesordnung” [F. 381].

“Bewußte und unbewußte Selektion ist ständig am Werk. Das Gedächtnis frönt unablässig aufwendigen Selektionsorgien” [F. 383].

Nach diesem Erkenntniszugewinn stellt sich natürlich die Frage: Wie spiegelt er sich in Frieds eigenem Werk wieder? Da lässt sich zunächst erkennen, dass Fried die Archäologie samt ihren Ergebnissen nicht mehr ganz ausblendet, ihr allerdings auch keinen Platz in der ersten oder zweiten Reihe zuweist. Das folgende Zitat weist alles aus, was in dem abschließenden Memorik-Kapitel über sie verlautbart:

“Für zuverlässig dürfen archäologische Befunde gelten. Freilich setzt deren Qualität eine entsprechend qualifizierte Methodik voraus und ist ihre Interpretation im Lichte der verfügbaren Schriftquellen von irritierenden Zirkelschlüssen gefährdet. Ein Ausgrabungsbefund spricht zunächst nur für sich selbst. Soll er mit einem Schriftzeugnis in Verbindung gebracht werden, bedarf es zuverlässiger Hinweise, die keinen zirkulären Postulaten unterliegen” [F. 371].

“Auch archäologische Befunde können oder müssen zur Kontrolle herangezogen werden. Sie spiegeln oftmals andere Verhältnisse, als die Texte vorgeben; besonders kraß verdeutlicht das die biblische Überlieferung. Nicht selten sinkt mit derlei Erinnerungskritik der historische Quellenwert der autoritativen Texte im Vergleich zu ihrer bisherigen Einschätzung. Die herangezogenen Beispiel verraten aber zugleich, daß zwar vertraute Geschichtsbilder aufzugeben sind, die Gedächtnisforschung gleichwohl keinen Scherbenhaufen hinterläßt” [F. 384].

Diese fünfzehn Buchzeilen sind mehr, als Fried bislang über diese “Hilfswissenschaft” verlauten ließ; sie sind aber noch kein wirkliches Maximum, eigentlich kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Fried gibt auch ein Beispiel für den von ihm angesprochenen sinkenden Wert einer Quelle, nämlich des Alten Testaments, wobei sich die archäologische Tätigkeit weit hinten in, nein, noch hinter der Türkei abspielt. Das in Frieds Buch so oft als Beispiel dienende Mittelalter scheint davor (noch) gefeit. Die berechtigterweise aufkeimende Angst vor dem großen Scherbenhaufen wird so niedergehalten.

Nach dieser Rollenzuteilung für die Archäologie geht es um “Erkenntnisgewinn durch Gedächtniskritik”, wie der Abschnitt im Buch betitelt ist. Als Beispiel dienen Fried die zunehmend als irreführend erkannten Reichsannalen. Es lohnt, einen längeren Abschnitt über Herzog Tassilo wiederzugeben.

“Falsch sind auch die Nachrichten derselben Annalen zu Tassilos, des letzten Bayernherzogs, Sturz. Wie im Falle des Geburtsjahres sind es Angaben älterer, von späterem Geschehen noch nicht überformter, nur isolierte Episoden bietender Annalen, die eine Kritik und die Korrektur der scheinbaren ‘Fakten’ erlauben, welche das offiziöse Werk offerierte. Sie zwingen abermals, eine andere Frühgeschichte des großen Karl zu entwerfen, als bislang in blinder Akzeptanz jener höfischen Annalen üblich war. Nicht zuletzt offenbaren sie die verschlagene Listigkeit und gefährliche Zielstrebigkeit dieses Mannes, der niederwalzte, was sich ihm in den Weg stellt.

Diese Nachrichten zu Tassilo verraten, wie im Kontext eines politischen Prozesses eine Vergangenheit konstruiert und erinnert wurde, in der sich alle Irrtumsmöglichkeiten des kollektiven Gedächtnisses – von der Teleskopie und Überschreibung über mancherlei zeitliche und qualitative Inversion bis hin zur autoritativen Darstellung ohne Gegen-, Parallel- oder Kontrollerinnerung – auszutoben vermochten. Keiner der Beteiligten hätte sich in der Lage gesehen, ihre Faktizität zu kontrollieren, gar zu korrigieren, weder der Herzog noch der König, noch einer seiner Gelehrten. Das einstmals Geschehene, nunmehr Erinnerte erweist sich – vor dem Zeitalter extensiver dialektischer Schulung – als ein den Bedürfnissen des Augenblicks willfähriger Rohstoff, ein modelierungsbereiter [sic] Lehm. In der Verfestigung des Unzutreffenden artikulierte sich aber, wichtig in sich, das ‘autoritative Gedächtnis’ des karolingischen Hofes. Es selektierte und konstruierte die Vergangenheit nach seinen eigenen Bedürfnissen und war damit so erfolgreich, daß selbst die kritische Geschichtswissenschaft der Moderne erst in jüngster Zeit die hier wirkende Modulationsmacht des kulturellen Gedächtnisses zu durchschauen begann” [F. 386].

Was für ein Zwiespalt tut sich hier auf! Da entdeckt ein Gelehrter ganz überrascht, dass Schriftliches nicht automatisch wahr ist. Von diesem Jahrhundertfund schier überwältigt, entfesselt er nun eine wahre Orgie von Interpretationsmöglicheiten, mit denen die fragliche Schrift, hier die Reichsannalen, geprüft und als Quelle relativiert wird. Was für eine Chance, nun denn doch noch die ursprüngliche Botschaft samt allen frühen und späteren Verformungstendenzen herauslesen zu können. Aber wir merken rasch, dass dieses Instrumentarium dazu gebraucht, vielleicht sogar missbraucht wird, um den großen Scherbenhaufen für die Mediävistik zu vermeiden. Der große Interpret sieht gelassen die Spuren überall dort, wo sich einst alle Irrtumsmöglichkeiten des kollektiven Gedächtnisses auszutoben vermochten, wie sich Fried ausdrückt.

Was aber wäre, wenn es weniger um Teleskopie oder Inversion ginge, sondern schlicht darum, dass Geschichte erfunden worden wäre und je nach Alter der Quelle in einer früheren oder späteren Fassung geboten würde und später dann immer wieder verformt worden ist? Was wäre, wenn die Archäologen recht behielten, die keinen Stein einer agilolfingischen, schon gar nicht tassilonischen Pfalz aufspüren, die auch sonst keine Spur des irdischen Wallens dieses Baiernherzogs finden konnten – ausgenommen vier oder fünf Zimelien, die ihm zugeschrieben werden? Was wäre, wenn der Konflikt zwischen Tassilo und Karl eine schlichte Erfindung, natürlich im Stil der damaligen Zeit, gewesen wäre, ausgedacht, um den Überkaiser weiter zu erhöhen und um Machtansprüche zu dokumentieren? Um solches zu entdecken, greift Frieds Memorik zu kurz. Das lässt sich gleich noch einmal studieren.

“Da hatte etwa der bayerische Herzog Tassilo III., derselbe, den sein Vetter Karl der Große vom Herzogsthron stürzte, einst zahlreiche Klöster mit Privilegien bedacht, von denen die Urkunden für Salzburg erhalten sind. Zwar sehen sie sich nur kopial überliefert, doch viele von ihnen existieren in jeweils zwei Abschriften aus dem 8. Jahrhundert, die rund zehn Jahre voneinander trennen. Deren eine, der sog. Indiculus Arnonis, entstand einige Jahr vor Tassilos Sturz, deren andere, die sog. Breves Notitiae, wurden bald hernach angefertigt. Jetzt hatte sich überall, wo zuvor nur der Herzog oder der (noch minderjährige) Herzog gemeinsam mit seiner Mutter als Aussteller aufgetreten war, klammheimlich die explizite Zustimmung König Pippins eingeschlichen, des Vaters des großen Karl.

Der Einschub war falsch, aber ihn als Fälschung zu deklarieren, würde die Bedingungen der an Mündlichkeit gewohnten Gesellschaft verkennen. Vielmehr hatte sich die Memoria den gewandelten Zeiten angepaßt; und sie riefen nach einem Karolinger” [F. 238].

Hier sehen wir sehr schön, was Fries Memorik leistet: Sie erkennt in kleinen und kleinsten Textveränderungen den Reflex auf sich ändernde Politik, spürt feinsinnig auf, wo die angepasste Memoria nach einer anderen Textfassung ruft. Aber das Wesentliche gerät ihr noch immer nicht vor die Augen: Fragt doch der Archäologe vergeblich nach einer vollständigen Liste aller Tassilo-Klöster, kann er nach Jahrzehnten der Suche noch immer keinen Stein eines Tassilo-Klosters vorweisen, bleibt ihm das Bayern der Agilolfinger terra incognita. Die Erklärung der alten Quellen, sie seien durchwegs in den Ungarnstürmen so gründlich niedergemacht worden, dass spätere Neugründungen vom Fundament aus notwendig wurden, lässt sich allein ‘memorikal’ schwer hinterfragen.

Es ist unübersehbar, dass Fried zwar eine große Aufgabe angepackt, aber noch immer nicht den Hebel zur Aufdeckung des Grundsätzlichen gefunden hat. So lange er nur das “endlose Fließen mündlicher und schriftlicher Überlieferung im Mittelalter” [F. 289] kritisch verfolgt, so lange bleibt er im Rahmen herrschender Diplomatik.

Aber der Gelehrte gibt ein Musterbeispiel dafür, wie sein eigenes Gedächtnis die Inhalte verformt. Gab es überhaupt keine Erinnerung an die dritte Kränkung des Menschen? Nach Kopernikus (Erde nicht mehr im Zentrum) und Darwin (Mensch kein Sonderwesen, sondern im Tierreich verwurzelt) hatte doch Sigmund Freud spätestens 1923 noch eine dritte Kränkung ausgemacht: Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, ist doch das “Es” eine viel stärkere psychodynamische Macht, die unterhalb von Bewusstsein und Vernunft die Weichen stellt. Weil dem so ist, gibt es z.B. Verdrängung und damit “aktives Vergessen”. Es gibt Projektion, Wendung gegen das Selbst, Regression, Verleugnung und Intellektualisierung.

Freuds Entdeckung schließt alle Menschen ein, selbst mittelalterliche und mediävistische Schreiber. Ergo finden sich auch bei diesen auffällig starke Spuren für die Niederhaltung des Ichs durch das Es. Um diese Gefahr zu bannen, hat Fried sicher Freud gründlich studiert, doch das Resultat vergessen. So wird Sigmund Freud nur ein einziges Mal und nur in einem Nebensatz genannt: “Als aber, etwa durch Sigmund Freud oder William Stern, die Psychologie sich änderte” [Fried 68]. Da fragt man sich denn doch, warum es 80 Jahre nach Freuds Entdeckung noch einmal ein Buch von über 500 Seiten braucht, um auch Historikern im frühen 21. Jh. behutsam die Psychologie des frühen 20. Jhs. näher zu bringen. Immerhin: Der Wortschatz hat sich von einem psychoanalytischen in einen neuro-medizinischen gewandelt.

Wenn wir uns noch an die Quintessenz von Markus Völkels Einschätzung von Frieds Arbeit am Gedächtnis erinnern [2/2004, 267 f.] – verdoppelnde Fragen sind trivial –, dann stehen wir vor der bitteren Erkenntnis, dass nicht nur in Bayern die Uhren anders gehen, sondern vor allem bei den Historikern, insbesondere bei den Mediävisten. 100 Jahre sind ihnen wirklich wie ein Tag.

In Hollywood sind Remakes spätestens seit Ben Hur üblich, weil es nicht genug wirklich gute Drehbücher gibt, und die Kinogänger moderne Filmtechnik und Schauspieler ihrer Zeit erwarten. Lässt sich daraus ein Grund ableiten, warum aus Fried Freud werden soll? Ähnliches Changieren haben wir schon von Friedell zu Fried beobachten können und in den Jahren 1996 [107-112] und 2001 [268 ff.] festgehalten. Friedell hatte 1936 [32 f.] in seiner Kulturgeschichte des Altertums formuliert: “Alle Geschichte ist Gegenwart” und “die Vergangenheit ist der Schatten, den die Gegenwart wirft”. Jetzt steht im Klappentext als Frieds “Ergebnis: Vergangenheit wird in der Gegenwart stets neu geschaffen”. Wir verneigen uns vor dieser Koinzidenz.

Damit ist klar, dass wir nicht bei dieser so gen. Memorik stehen bleiben können, die noch nicht einmal ihre eigenen Wurzeln aus dem frühen 20. Jh. kennen will oder kann. Wir haben auch keinen Grund zu retardieren, sondern dürfen feststellen: Texte, denen jeder Flankenschutz durch die Archäologen fehlt, müssen noch weit skeptischer beurteilt werden, als dies Fried bereits vorschlägt, plagt ihn doch nur das Problem, alten Schreibern auf die Schliche zu kommen. So werden in naher Zukunft nur alle Irrtumsmöglichkeiten des mediävistischen Sachverstandes ausgeschöpft und gegeneinander gehalten werden; doch das ist noch nicht zwangsläufig Wahrheitsfindung.

Lassen wir Fried noch ein drittes Beispiel geben. Es geht um Otto III., der in Karl den Apostel der Sachsen verehrt und deshalb seit Pfingsten 1000 dessen Erhebung zur Ehre der Altäre betrieben habe – “was erst neuerdings erkannt wurde” [F. 166]. Gewonnen wurde diese Erkenntnis nicht aus neu entdeckten Quellen oder Grabbefunden, sondern aus Ademar von Chabannes, der 1030 aus der Ferne die 30 Jahre zurück liegende Graböffnung Karls durch Otto beschrieb. Bestätigen ließ es sich zum Teil durch die Chronik von Novalese, 1050, die sich auf ein Augenzeugnis beruft.

“Beide Nachrichten verdeutlichen auf jeden Fall, wofür die Graböffnung ohne jene posthumen Erinnerungs-Inversionen gehalten wurde” [ebd.]

– nämlich für die vollzogene Heiligsprechung. Weil aber Otto III. schon 1002 starb, ließ sich folgern, dass Otto wegen Verletzung der Totenruhe so früh sterben musste und Karl für den Himmel kein Heiliger war.

“Alles, was zu seiner Verehrung in die Wege geleitet worden war, verfiel mit Ottos Tod in normativer Inversion dem Vergessen, war eben Sakrileg und Verbrechen und kein Heiligenkult und durfte nicht als solcher erinnert werden. So erklärt sich, daß nur fernstehende Autoren, vom Tod des Kaisers nicht mehr betroffen, das Geschehene überliefern. […] Allein eine Grabsuche, die im Rahmen des liturgischen Gebetsgedenkens für den Kirchenstifter zulässig war, entging der Diskriminierung und schob sich jetzt statt der Elevation in den Vordergrund” [F. 167].

So ließe es sich erklären. Doch wie wäre es, wenn es auch schon damals um Legendenbildung ging? Wenn die beiden fernstehenden Autoren zu einer anderen Zeit als der ihnen zugestandenen geschrieben hätten? Sollte nicht erst geprüft werden, in wie weit die tatsächliche Heiligsprechung unter Barbarossa Schriften entstehen ließ, die einer wirklichen Elevation schon früher, gewissermaßen antizipierend den Weg bereitet hätten? Und gab es konträre Strömungen? Wie steht es mit der Faktizität von Ottos Abstieg in die Karlsgruft? Da es hier um ein Geschehen und Denken ohne archäologische Nachprüfbarkeit geht, wird es mehr als schwer sein, das einstige Geschehen realitätsnah zu rekonstruieren.

Andere Kritiker haben hier bereits angesetzt. Für Dominik Perler [2004] stellt sich bei Frieds Aufdeckung dunkler Verformungskräfte die Frage: “Ist das aber nicht bloß die rhetorische Verschärfung der herkömmlichen Imperative von Quellenkritik?”

So ist es. Fried hat das Wesentliche noch nicht erfasst oder zumindest noch nicht in Worte gefasst. Wenn er davon spricht, “wie es eigentlich gewesen” ist, so hat er für Perler noch nicht begriffen, welche Wirklichkeit uns eigentlich interessiert: die Deutung einer gedeuteten Wirklichkeit” [ebd.], ein Schleier, der uns mehr interessiert als die an sich unsichtbare Wirklichkeit.

Frieds Ansatz, den wir in den Zeitensprüngen seit allemal seit sieben Jahren begleiten, bedeutet trotz seiner Mängel für die Geschichtswissenschaften einen tiefen Einschnitt. Die Umkehr der Beweislast bei fraglichen Quellen stellt eine regelrechte Kehrtwendung der Disziplin dar. Ob sie auch als regelgerecht akzeptiert wird, bleibt zunächst dahingestellt. Nur für uns verlangt dieser Ansatz kein Umdenken, begegnen wir doch den schriftlichen Quellen seit langem mit der gebotenen Vorsicht, haben wir erkannt, was für menschlich-allzumenschliche Einflüsse bewusster wie unbewusster Art auf die Fixierung eines Textes einwirken. Wir haben allerdings die archäologischen Befunde ungleich stärker hervorgehoben, wohl wissend, dass Frieds oben angeführte “zirkuläre Postulate” zu “irritierenden Zirkelschlüssen” [F. 371] führen könnten:

“Denn sie [die Mediävistik] überträgt aus diese Weise die im 19. Jh. noch zwangsläufigen Fehler auf den archäologischen Befund des 21. Jhs. – ein Zirkelschlussverfahren mit dem einzigen Ziel, die momentan gelehrte Chronologie zu betonieren und damit zu retten” [Illig/Anwander 44].

Mit Sicherheit haben wir unterschätzt, wie eng die Mediävistik ihren Texten verhaftet ist – wer kann aber auch ahnen, dass die Crux mit den Zeugen bei Abfassung jedes Polizeiberichtes bei Historikern nicht oder nur ungenügend bekannt ist? Wer kann auch ahnen, dass Freud von Historikern so wenig gelesen worden ist? Zumindest können wir jetzt leidlich einschätzen, was schon Frieds Memorik bei seinen Kollegen an Umdenken verlangt, geschweige denn erst unsere Forderung nach Gegenkontrolle durch die Archäologie. Wird ein Buch von zwei Autoren geschrieben, können sich auch einmal zwei Meinungen nebeneinander halten. So schrieb ich 2002 in Bayern und die Phantomzeit:

“Wir verwerfen die Urkunden nicht in Bausch und Bogen, aber wir befleißigen uns großer Vorsicht und Skepsis” [ebd., 44].

Kollege Anwander ging einen Schritt darüber hinaus, sah er doch bereits die Gefahr, dass die Mediävisten zwar ihre Quellen noch kritischer prüfen, aber dabei die archäologische Seite weitgehend außer Acht lassen würden und formulierte härter:

“Für uns ist es selbstverständlich, dass Urkunden mit dem archäologischen Befund konfrontiert werden, wobei die Archäologie mit ihren überaus selten gefälschten Befunden priorisiert wird. Erst dann werden die vielfältigen Widersprüche zwischen Bauten, Funden und Schriften erkennbar, erst dann lässt sich prüfen, was wirklich echt, was wirklich falsch ist” [ebd., 43].

Ob Gleichwertigkeit von Text und archäologischem Befund oder Primat der Archäologie – es bestätigt sich, dass wir nach wie vor der Entwicklung der Mediävistik voraus sind und uns in keine Sackgasse verrannt haben.

Es gibt noch mehr Gutes zu vermelden. Balbina Bäbler hat Archäologie und Chronologie. Eine Einführung vorgelegt, eine präzise, empfehlenswerte (so auch K. Weissgerber) Darstellung der Probleme von Archäologie und Chronologie, auch der Probleme der Archäologie mit der Chronologie. Zu kritisieren ist eigentlich nur der Titel, der verschweigt, dass es hier ausschließlich um die klassische Archäologie der Griechen und Römer geht. Offenbar bleibt für die Kenner der Antike das Mittelalter ein Wurmfortsatz.

Hagia Sophia

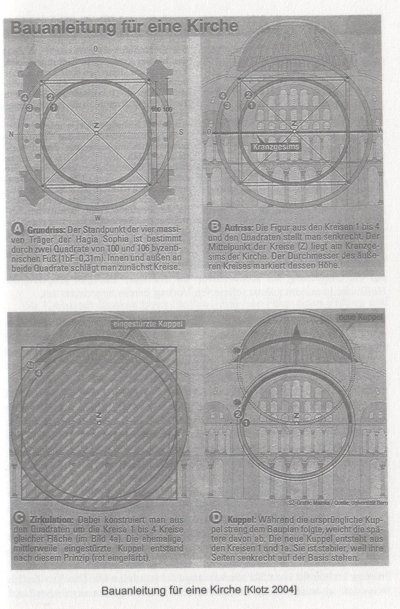

Im letzten Heft [S. 275] ist erwähnt worden, dass Volker Hoffmann, Berner Professor für Architektur, für die Hagia Sophia im heutigen Istanbul praktisch die Quadratur des Kreises gefunden hat und dass sich dieses Verfahren auch auf den Entwurf des Aachener Zentralbaus anwenden lässt.

Mittlerweile ist das Verfahren in der Presse wie im Internet vorgestellt worden, so dass nachvollziehbar wird, wie Anthemios von Tralleis und Isidoros von Milet geplant haben dürften [im Weiteren s. Klotz]. Die Position der Vierungspfeiler wird durch zwei ineinander liegende Quadrate gegeben, deren Seitenlängen mit 100 und 106 byzantinischen Fuß dicht beieinander liegen. Dann werden für jedes Quadrat Inkreis und Umkreis geschlagen. Aus dieser Grundfigur lässt sich der gesamte Grundriss ableiten. Hoffmann und sein Mitarbeiter Nikolas Theocharis kommen zu dem Schluss, dass

“in der Hagia Sophia wohl keine bauplanrelevanten Punkte und Linien zu finden sein dürften, die sich nicht mit geometrischer Logik aus diesem Mutterriss ableiten liessen” [leica].

Für den Aufriss wird die Grundfigur senkrecht gestellt. Der äußerste Kreis steht am Boden auf, hat seinen Mittelpunkt auf Höhe des Kranzgesimses der Arkaden, und gibt die Kuppelhöhe vor. So ließe sich mit geringer Übertreibung an die Kubatur einer Kugel denken und damit an die Vollendung geometrischen Denkens.

Schwierigkeiten bereitet die (Re-)Konstruktion der eigentlichen Kuppel, da sie bereits nach 20 Jahren eingestürzt und durch eine andere, vermutlich höhere Kuppel ersetzt worden ist. Um mit der geometrischen Konstruktion die richtige Kuppelbasis und den richtigen -durchmesser vorzugeben, muss Hoffmann allerdings zu einem Hilfsmittel greifen. Er zirkuliert das Grundquadrat, sprich er konstruiert einen Kreis mit gleichem Inhalt wie das Quadrat. Diese Quadratur des Kreises kannten schon die alten Griechen in sehr guter Näherung, auch wenn es dank des transzendenten Charakters von o keine exakte Lösung geben kann. Mit diesem speziell gewonnenen Kreis ergeben sich dann die ‘Eckpunkte’ für die Kuppel. Hoffmann kann auch zeigen, dass zumindest die Wölbung der heute sichtbaren Kuppel dadurch gewonnen worden ist, dass das senkrecht gestellte Grundquadrat mitsamt seinen Um- und Inkreisen bis zur Kuppelbasis nach oben verschoben worden ist. Nun sind wir auf die Umsetzung der Konstruktion ins Aachener Oktogon gespannt, die Hoffmann in seinem zuletzt referierten Vortrag bereits angedeutet hat.

Mittlerweile haben sich mit Rudolf Stichel und Helge Svenshon zwei Wissenschaftler aus Darmstadt gemeldet [Stichel]. Sie fragen sich, ob tatsächlich ein byzantinischer Fuß von 0,309 m zugrunde lag. Weil das Maß nicht vollständig gesichert sei – auch wenn es Hoffmann von einem byzantinischen Aquädukt ableiten konnte –, schlagen sie eine minimale Korrektur um 4 mm auf 0,313 m vor. Dann ergäben sich statt 100 nur 99 Fuß, eine Größe, die bei weiteren Ableitungen viel öfters zu geradzahligen Werten führen würde. So ergäbe sich für die Diagonale zwischen den Vierungspfeilern der Wert von 140,007 Fuß, während sich bei Basis 100 ‘krummbucklige’ 141,421 Fuß ergäben. Stichel und Svenshon finden ‘ihr’ Maß in spätantiken Betrachtungen, zum Beispiel bei Proklos Diadochos, dem Haupt der Schule von Athen, dessen Schüler den Anthemius von Tralleis unterrichtet hat.

Dem steht jedoch entgegen, dass der Bauherr der Hagia Sophia, Kaiser Justinian I., im Jahr 529 und damit kurz vor Beginn des Baues (532–537) die Redner- und Philosophenschulen von Athen hat schließen lassen. (Im gleichen Jahr soll Benedikt von Nursia das Kloster Montecassino gegründet haben, doch ist diese Jahreszahl nur als großes Symbol dafür zu verstehen, dass damals die direkte Tradierung klassischer griechischer Philosophie abgebrochen und direkt vom Christentum abgelöst worden wäre. Die Vita des hl. Benedikts ist bekanntermaßen eine spätere Erfindung, um dem Abendland einen seiner beiden Väter als Ordensgründer par excellence zu schenken. Sie fasst dabei wohlüberlegt den Übergang von antiker Philosophie zum christlichem Glauben in einer einzigen Jahreszahl zusammen.)

Nachdem aber der Bau keineswegs so präzise errichtet worden ist, wie es mit Hilfe der heutigen 3D-Lasermessgeräte möglich wäre, erscheinen beide Grundmaße zunächst als möglich.

Karls-Evolutionen oder auch Kakophonie

Sage niemand, dass Karls Politik obsolet sei. Da erschien im Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte [Jg. 8 (1)] auch der Bericht über eine Tagung, die in Eichstätt zum Verhältnis der Vereinigten Staaten, Europas, Russlands und der islamischen Welt nach dem 11. September stattfand. Darin warnt Christian Hacke

“vor einem karolingischen Europa ‘unter der Führung Frankreichs mit deutsch-russischer Gefolgschaft’ und plädiert für eine ‘atlantisches und zugleich kraftvoll nach Osten erweiterndes Europa’” [Jäger].

So steht also ‘unser’ Karl gegen George Bush, wie die “Anti-Karolinger in Eichstätt” befunden haben. Was für eine Polarität.

Die Kreisstadt Dachau plant für ihre 1200-Jahr-Feier einen Festzug und ist dabei nur allzu gern bereit, die Befreiung des dortigen Konzentrationslagers vor 60 Jahren hintanzustellen.

“Während also die am besten dokumentierten und erforschten zwölf Jahre der Stadtgeschichte keinen Platz im Zug durch die Historie haben können, gibt es für die ersten Jahrhunderte ein ganz anderes Problem: Man weiß praktisch nichts über sie. Das bisherige Drehbuch für den Festzug schließt die Lücke mit Nonchalance: Ereignisse werden so lange verschoben, bis die Chronologie voll ist. Wilhelm Liebhart, Historiker an der Uni Augsburg, hat die Zeitsprünge akribisch aufgelistet: Da werden etwa zwei Episoden aus der wittelsbachischen Frühgeschichte um hundert bis zweihundert Jahre vordatiert. Mit dem fatalen Ergebnis, dass man das jetzt leer geräumte 12. Jahrhundert mit Jakobs-Pilgern bevölkern muss, die in Dachau – wenn überhaupt – ins 14. Jahrhundert gehören würden. Chronologisch falsch angesetzt ist der Rathausbau, wichtige Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte, zumeist Vertreter des altehrwürdigen Hauses Wittelsbach, haben im Zug überhaupt keinen Platz gefunden. So geht das nicht, wettert Liebhard” [Bernstein].

Weiß Wilhelm Liebhart nicht, dass es nur so geht? Anders ist das traditionelle Geschichtsbild nicht aufrecht zu erhalten. Und wo wäre ein Problem? Als Schirmherren sind bereits seine Königliche Hoheit Herzog Franz von Bayern und Ministerpräsident Edmund Stoiber gewonnen. So wird die nächste Geschichtsklitterung abgesegnet und durchgewinkt.

In Aachen hat sich der Wissenschaftler B. Bastert mit zwölf Kollegen zusammengetan, um im Geleitzug von Max Kerners groß angelegten Karls-Projektes Entschleierung eines Mythos Chroniken und Dichtungen auf Karls legendenhafte Erscheinung zu prüfen. Das Ergebnis: Karl der Große in der europäischen Literatur – Konstruktion eines Mythos, eine wissenschaftliche Aufsatzsammlung.

“Die Bilanz überrascht: ‘Karl ist mir immer rätselhafter geworden’, bekennt der Aachener Germanist Bernd Bastert” [Breitmann].

So geht es ihm ähnlich wie Siebigs mit dem Sechzehneck (S. 630), ohne dass einer von beiden daraus eine neue Erkenntnis gewänne.

Dafür jetzt etwas Handfestes, aufgedeckt von einer angesehenen Schweizer Zeitung.

“Schon vor 4000 Jahren hüllten die Ägypter und später die Mykener ihre Toten in edle Asbesttextilien. Das Material diente den Ureinwohnern Finnlands zur Herstellung feuerfester Töpfe. Die Lieblingsserviette Karls des Grossen bestand ebenfalls aus Asbest. Nach den Mahlzeiten soll er sie jeweils kurz ins Feuer geworfen haben, um sie zu reinigen” [ma].

Wir wünschen gesegnete Mahlzeit und die Erlösung vom Lungenkrebs durch raschen Tod.

Ingelheim am Rhein hat seit April ein erneuertes Museum bei der Kaiserpfalz bekommen. Das bisherige Gebäude wurde saniert und mit einem Anbau erweitert; im Innern hielten neueste Museumsstandards Einzug. Im August berichteten Monatsblätter für Kultur- und Heimatpflege über den mühsamen Weg, in Ingelheim ein Museum zu errichten, statt die Bestände einzulagern oder so auszustellen, dass sie unter der Woche nicht besichtigt werden konnten. Wir haben früher bereits erfahren, dass die dort präsentierte karolingische Epoche in einer Zigarrenkiste Platz finden kann [Illig/Lelarge]. In den Berichten zur Museumseröffnung fiel uns auf, dass zwei Mal von der berühmten Reiterstatuette die Rede ist, die so selbstbewusst für Karl reitet.

Da berichtet Gabriele Mendelssohn, dass nach 1948 die Sammlung durch einige Neuerwerbungen ausgebaut werden konnte: “wie etwa ein Bronzeabguss der so genannten Reiterstatuette Karls des Großen aus dem Louvre” [Mendelssohn].

Ein paar Seiten weiter spricht der Archäologe und Museumsbetreuer Holger Grewe über die Präsentation von Kaiserpfalzarchitektur, insbesondere vom Teilnachbau eines Säulengangs der Exedra (die Kapitelle waren auch in der Karl-Leo-Ausstellung von Paderborn, 1999, mit schwankenden Datierungen zu sehen [Illig 1999]). Obwohl die Pfalz Ingelheim so prachtvoll war und einen “bemerkenswerten Sonderfall (früh-)mittelalterlicher Baukunst” darstellt, blieb Karl davon unbeeindruckt und frönte dem “Reisekönigtum”.

“Der König, der gewissermaßen aus dem Sattel heraus regierte, wird durch die berühmte Reiterstatuette Karls des Kahlen aus dem 9. Jahrhundert versinnbildlicht (Original: Musée du Louvre, Paris)” [Grewe].

Wir danken für die Demonstration, dass Karl als kahler Großer zu einer Person zusammengefasst werden kann. Gert Zeising [1999] hat schon vor Jahren nachgewiesen, dass die Statuette aus bourbonischer Zeit stammen dürfte (Könige dieser Dynastie ab 1589).

Seine Priorität verliert der große Karl gerade in Soest. Bislang hieß es: “Die Geschichte Westfalens begann erst mit Karl dem Großen, vorher war die Region ein weißer Fleck auf der Landkarte” [Hennies]. Jetzt stellt sich heraus, dass ihm die Römer zuvorgekommen sind, 100 km jenseits der Reichsgrenze! Ausgräber Walter Melzer fand in einem germanischen Gehöft am Standrand von Soest Bleiformen für Schmuckstücke, flache Bleibarren und Bleitropfen vom Gießen – insgesamt mehr als 100 Kilogramm. Blei steht in und um Soest nicht an, musste also hierhergebracht worden sein. Nachdem es hier verarbeitet worden ist, müssen Römer die Anleitung dazu gegeben haben. Vielleicht gibt die Erde noch einen bleigegossenen Karl frei…

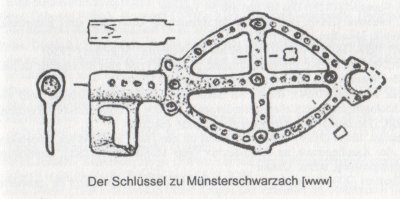

Im Archiv des Klosters Münsterschwarzach (Mainfranken) tauchte ein alter Schlüssel auf. Er ist beim Bau der Balthasar-Neumann-Basilika um 1730 im Fundamentbereich mitverfüllt worden und 1939 entdeckt, aber bald verlegt worden. Da an dieser Stelle auch die um 785 erbaute erste Klosterkirche in Münsterschwarzach stand, wurde der neun Zentimeter lange Schlüssel mit

kleinem, einfachem Bart nach seiner Wiederentdeckung rasch als karolingisch erkannt. Obendrein gibt es ein Vergleichsstück aus Würzburg, das dort im Main gefunden worden ist [Hochholzer]. Er wurde in der dortigen Kiliansausstellung gezeigt, als einziges Exponat der Karolingerzeit. Wir fügten die damalige Aussage des Spezialisten hinzu [Illig/Anwander 160]:

“Trotz der zentralen Bedeutung Würzburgs im 7. und 8. Jahrhundert sind die archäologischen Funde aus dieser Zeit bisher äußerst spärlich.”

So haben wir jetzt bereits zwei Schlüssel zu einer ansonsten rätselhaft fundarmen Periode in Mitteleuropa, gewissermaßen Schlüssel ohne zugehörige Türen und Zimmer. Mit dieser schönen Metapher wollen wir es diesmal bewenden lassen.

Literatur

Bäbler, Balbina (2004): Archäologie und Chronologie. Eine Einführung; Darmstadt

Bernstein, Martin (2004): Dachaus Zug durch die Historie. Wie sich eine Stadt 1200 Jahre Geschichte zurecht schneidert; in Süddeutsche Zeitung, vom 27. 9. 2004

Breitmann, Eugen (2004): Viel Neues über den “rätselhaften Karl”. Bern Basterts spannendes Porträt des Kaisers; in Aachener Zeitung, vor dem 23. 9. 2004

Cali, FranHois (1963): Das Gesetz der Gotik. Eine Studie über gotische Architektur; München

Carnevale, Giovanni (1993): San Claudio al Chienti ovvero Aquisgrana; Macerata

Dendl, Jörg (2004): Karl den Großen gab es doch! Eine Kritik der chronologischen Voraussetzungen der These von den “fiktiven Jahrhunderten” von Heribert Illig, S. 192

Ebner, Martin (2004): Hägar der Spurlose. Freispruch mangels Beweisen? Für Wikinger-Züge ins Rheinland gibt es keine überzeugenden Belege; in Stuttgarter Nachrichten

Grewe, Holger (2004): Auf neuestem Stand der Forschung. Abteilung Königspfalz: Computer und Exponate eine Einheit; in Heimat am Mittelrhein. Monatsblätter für Kultur- und Heimatpflege 49 (4)

Freud, Sigmund (1923): Das Ich und das Es; Leipzig

Fried, Johannes (2004): Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik; München, 509 S. [= F.]

Friedell, Egon (ab 1963): Kulturgeschichte des Altertums; München (11936)

Hagner, Michael (2004): Primärverformung. Johannes Fried über die Historie als neuronales Netzwerk; in: Süddeutsche Zeitung, vom 30. 11. 04

Hennies, Matthias (2004): Römer bei Soest. Die Geschichte Westfalens wird von Archäologen neu geschrieben; gesendet am 2. 9. 2004 im Westdeutschen Rundfunk (WDR 5) in Leonardo – Wissenschaft und mehr (Skript)

Hochholzer, Elmar (2004): Schlüsselerlebnis für den Pater. Spektakuläre Entdeckung aus der Karolingerzeit im Abtei-Archiv [von Münsterschwarzach]; unbekannte Regionalzeitung, unbek. Datum

Illig, Heribert (2004c) Karl der Große bleibt eine Fiktion, in Zeitschrift für Anomalistik, 4 (1-3) 200-203

– (2004b): Die Tyrannei des Trivialen; in: Zeitensprünge 16 (2) 258-271

– (2004a): Die Debatte der Schweigsamen; in: Zeitensprünge 16 (1) 85-101

– (2003): Dickhäuter und Schweigegeld. Phantomzeitdebatte?; in: Zeitensprünge 15 (2) 396-405

– (2001): Kaiser Karl im Ruhestand; in Zeitensprünge 13 (2) 266-271

– (2000): Naturwissenschaftler verteidigen ‘ihren’ Thron. MA-Diskussion mit emotionalen Verwerfungen; in Zeitensprünge 12 (3) 476-494

– (1996b): Das erfundene Mittelalter; Düsseldorf (alle folgenden 17 Auflagen sind seitengleich)

– (1996a): Streit ums zu lange Frühmittelalter. Mediävisten stolpern über hohe Ansprüche und leere Zeiten; in Zeitensprünge 8 (1) 107-120

Illig, Heribert / Anwander, Gerhard (2002): Bayern und die Phantomzeit; Gräfelfing

Illig, H. / Lelarge, Günter (2001): Ingelheim – karolingisch oder römisch?; in Zeitensprünge 13 (3) 467-492

Jäger, Lorenz (2004): Anti-Karolinger in Eichstätt. Atlantikbrücke; in Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom 8. 9. 2004

Katzinger, Willibald (2004): Linz ohne Phantomzeit; in Stadtarchiv und Stadtgeschichte. Forschungen und Innovationen. Festschrift für Fritz Mayrhofer zur Vollendung seines 60. Lebensjahres; Linz (S. 327-340)

Klotz, Karlheinz (2004): Geometrie für Götter; in Süddeutsche Zeitung, vom 19. 8. 2004

Krojer, Franz (2004): Diskussion nur vordergründig “hinfällig”, in Zeitschrift für Anomalistik, 4 (1-3) 203 ff

Leica = http://www.leica-geosystems.com/corporate/de/news/lgs_index.htm?id=302

ma (2004): Vom Wunderstoff zur Lungenpest; in Der Bund, vom 27. 8. 2004

Mendelssohn, Gabriele (2004): Nach Umbau in neuem Glanz. Freude in Ingelheim über Museum bei der Kaiserpfalz; in Heimat am Mittelrhein. Monatsblätter für Kultur- und Heimatpflege 49 (4) S. 1

Münsterschwarzach = http://www.abtei-muensterschwarzach.de/Abtei/Seiten/Schluessel.html

Niemitz, Hans-Ulrich / Illig, Heribert (2004): Aachen: alt, ganz alt oder noch älter? Eine Neueinschätzung durch Volker Hoffmann; in ZS 16 (2) 272-278

Patitz, Gabriele / Illich, Bernhard (2002): Karls Kapelle klargemacht. Untersuchung des Mauerwerks am Aachener Dom; in: B+B 8/2002, 16-19

Perler, Dominik (2004): Doppelt hält besser. Als Lügendetektor kommt diese Idee leider zu spät: Johannes Fried plädiert für eine neurokulturelle Wende der Geschichtswissenschaft; in: F.A.Z., vom 6.10.2004, S. L34

Siebigs, Hans-Karl (2004): Der Zentralbau des Domes zu Aachen – Unerforschtes und Ungewisses; Worms

Stellpflug, Anne (2004): Schwere Erschütterung. Warum Karl der Große von Köln nach Aachen umzog; gesendet am 2. 8. in Westdeutscher Rundfunk (WDR 5) Leonardo – Wissenschaft und mehr (Skript)

Stichel, Rudolf / Svenshon, Helge (2004): Vorbild der Weltschöpfung [Leserbrief zu Klotz]; in Süddeutsche Zeitung, vom 16. 9. 2004

Taube, Stefan (2004): Rezension Franz Krojer: Die Präzision der Präzession; in Zeitschrift für Anomalistik, 4 (1-3) 268 ff.

Topper, Uwe (2004) : Jörg Dendls Argument ist ein Zirkelschluss, in Zeitschrift für Anomalistik, 4 (1-3) 206-210

Wolff, Gerta (41993): Das römisch-germanische Köln. Führer zu Museum und Stadt; Köln

Zeising, Gert (1999): “Zwischen den Zeiten” oder Zeitensprung? Eine Schnittstelle und ein Konflikt zwischen spezialwissenschaftlicher und interdisziplinärer Forschung; in Zeitensprünge 11 (3) 459-479

[…] Blogsburg Vorheriger/Nächster Beitrag « Siebigs’ Fund und Fried ohne Freud – Aktuelles zur Frühmittelalterdebatte und mehr | Home | Karl der Große in neuem Glanz » 16. Dezember 2004 um 19:41 […]

[…] (2004): Siebigs’ Fund und Fried ohne Freud. Aktuelles zur Frühmittelalterdebatte und mehr; in Zeitensprünge 16 (3) 625-652 [u.a. Rezension der […]